Por Antonio Tejeda Encinas

Presidente de PCDD-Global Participación Ciudadana en Defensa de los Derechos Fundamentales, la Democracia y los Derechos Digitales

Presidente del Comité Euroamericano de Derecho Digital – CEA Digital Law

CEO META Channel corp.

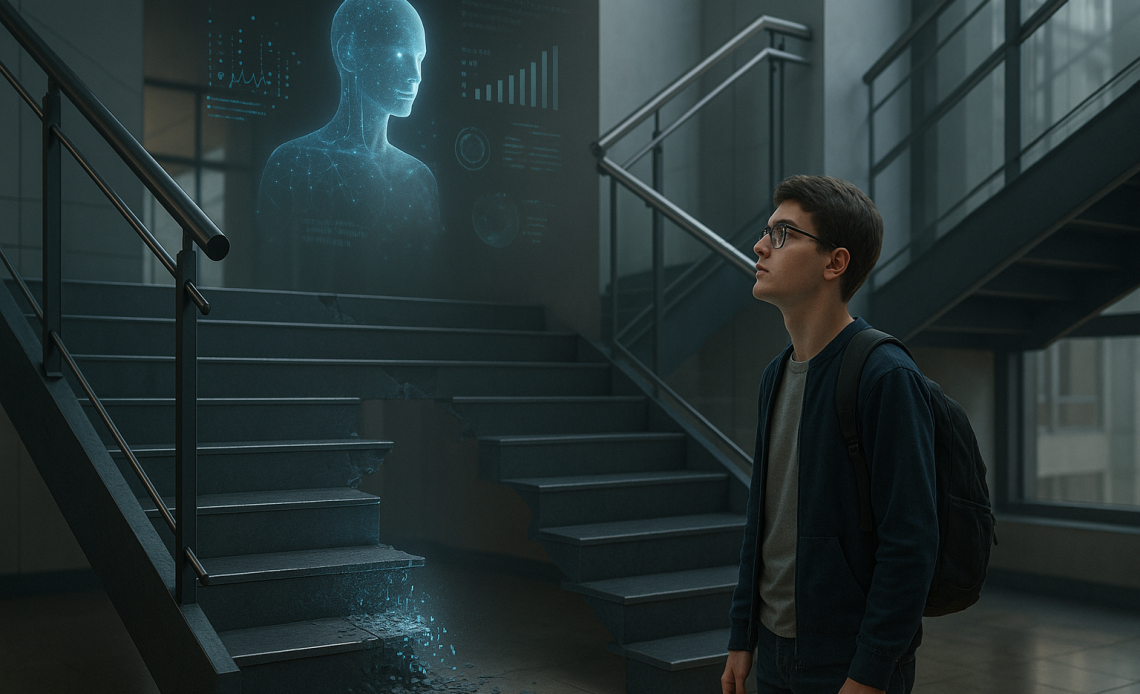

Durante décadas, la arquitectura del saber práctico fue una escalera: abajo, las tareas repetitivas; arriba, las decisiones con responsabilidad. El primer peldaño —ese escalón humilde donde se archiva, coteja, corrige, compara, redacta borradores mediocres y se aprende a distinguir lo aceptable de lo inaceptable— era feo y necesario. Ahí ocurría lo esencial: la fricción. La fricción con el dato, con el tiempo, con la impaciencia del cliente, con la duda propia. Esa fricción no era un castigo: era la pedagogía del error.

Hoy esa fricción la absorben modelos estadísticos que nunca se cansan. La máquina no aprende del error como nosotros; lo diluye. Y en esa suavidad, lo que se erosiona no es la tarea, es el carácter cognitivo de quien debía hacerla. Nos hemos quedado, de repente, con una escalera sin primer peldaño. Y pretendemos que un estudiante salte directamente al segundo sin haber entrenado el salto.

No exagero. Piense en un despacho, en un hospital, en una ingeniería, en un estudio creativo. El “junior” ya no clasifica jurisprudencia ni limpia bases de datos ni revisa decenas de variantes del mismo plano ni escucha horas de entrevistas para cazar matices. La IA lo hace con una sonrisa de máquina: más rápido, más barato, sin que nadie sufra. Pero la ausencia de sufrimiento pedagógico tiene un precio: se desvanece el músculo que separa un profesional con criterio de un operador de herramientas.

Se dirá que el mundo avanza así: externalizamos lo tedioso y subimos todos un peldaño. Falso. Subir de peldaño no es teletransportarse, es llevar puesto el cuerpo que ese peldaño te construyó. Subir sin pasar por él es subir sin piernas. Y sin piernas, el “nuevo profesional” no está en el segundo piso: está suspendido.

Sé que rema a contracorriente decirlo: la cultura dominante repite que “la IA nos libera de lo mecánico para que nos concentremos en lo creativo”. La frase queda bien en una diapositiva, pero confunde el orden de los factores. Lo creativo nace de haber sudado lo mecánico hasta volverlo transparente. Antes de improvisar, un músico escala; antes de litigar de verdad, un abogado ha redactado cien escritos malos y doscientos regulares; antes de innovar, un ingeniero ha montado diez versiones fallidas. Si ese sedimento lo terceariza la máquina, ¿dónde se aloja la creatividad que invocamos?

No es un lamento romántico por los oficios perdidos. Es un diagnóstico práctico sobre soberanía cognitiva. Si la primera etapa de aprendizaje desaparece de la mano humana, también desaparece la trazabilidad íntima de las decisiones: ese hilo que te permite explicar por qué algo está bien, no solo que “la herramienta lo dijo”. Y cuando un sistema organiza tu aprendizaje en tu lugar, se arroga, sin pedir permiso, la prerrogativa de decidir qué merece ser aprendido. Esa es la frontera política del siglo: quién gobierna el currículo invisible de la sociedad.

Hablemos claro: prohibir la IA en la escuela es tan absurdo como fue prohibir la calculadora en su día. Pero idealizarla como varita mágica es igual de pobre. Lo que urge no es la caricatura (ni veto ni culto), sino una mutación del punto de acceso profesional. Hay que elevar el suelo, no bajar el techo. Si el peldaño junior ha sido canibalizado por la automatización, el sistema educativo debe formar para el segundo peldaño; y el sistema productivo debe contratar para el segundo peldaño. No hay retorno al mundo anterior y, sobre todo, no lo merece.

¿Qué significa “formar para el segundo peldaño”? Significa que el estudiante llega al trabajo como profesional Co-IA: alguien que sabe pensar con la máquina y contra la máquina. Que usa modelos, sí, pero domina el arte de auditar sus salidas, refactorizar, contextualizar, fijar umbrales de aceptación y justificar. Que conoce las limitaciones de la predicción y la estadística; que puede reconstruir manualmente un tramo crítico para probar su propio juicio. Que entiende que el prompt no es un conjuro, sino un contrato epistémico: delimita responsabilidades, supuestos, límites, sesgos, riesgos.

Formar así no es “dar una optativa de IA”. Es reorganizar el currículo con un principio simple: aprender antes de automatizar. Pedagogía con fricción, pero fricción significativa. Poner la herramienta en manos del alumno desde el primer día, sí; exigirle que argumente qué parte delega, por qué, con qué controles, con qué estándares de calidad. Evaluar procesos y justificaciones, no solo “producto”. Hacerle responsable —y orgulloso— de escribir el porqué detrás de sus decisiones. Enseñarle a parar cuando todo parece correcto, pero algo no encaja con el contexto. Ese gesto humilde —parar— es la diferencia entre un operador y un profesional.

Del lado de la empresa, el espejo es igualmente incómodo. No sirve contratar becarios para tareas que ya hace un asistente; es cruel para el joven e ineficiente para la organización. El contrato honesto de entrada es otro: te incorporas para elevar decisiones, no para alimentar molinos. Te pedimos menos output y más criterio visible. Y, a cambio, te damos tutores que no se limitan a corregir el documento, sino que desnudan el razonamiento. Porque la transferencia de oficio no ocurre con “buenos días, adjunto comentarios”, sino abriendo el cráneo del criterio y mostrando el esqueleto.

¿Idealista? No. Instrumental. La organización que no reconstruya su taller interno se quedará sin cantera y, por tanto, sin control. Sin control sobre la calidad, sobre el riesgo, sobre el relato que presenta ante su cliente y su regulador. Gobernar con IA no es pegar widgets a un proceso; es rediseñar la anatomía del pensar dentro de la casa. Quien lo entienda hoy, tendrá mañana profesionales capaces de auditar lo que usan, defender lo que firman y corregir a la propia herramienta cuando su brillo estadístico tape su miseria conceptual.

Déjeme bajar a un ejemplo, sin barroquismos. Dos equipos revisan un contrato complejo generado con IA. El primero acepta el texto con cambios menores: lo urgente apremia. El segundo obliga a su “entrada Co-IA” a construir una bitácora de decisión: qué cláusulas ha tocado, por qué, qué supuestos de hecho ha verificado, qué jurisprudencia o práctica sectorial ha contrastado, qué riesgos de interpretación ha detectado, qué descartó y por qué. Tarda más —un poco más—, pero deja un activo que enseña a los siguientes y protege a los responsables. El resultado no es solo un contrato; es criterio institucionalizado. El primer equipo fabrica papel. El segundo fabrica memoria.

He hablado de escuela y de empresa, pero lo que está en juego es más hondo: la continuidad de una civilización que se reconoce en su propio trabajo bien hecho. No me preocupa que una IA escriba un informe impecable; me preocupa una sociedad incapaz de reconocer por qué lo es. No me inquieta que una red neuronal diagnostique con acierto; me inquieta una comunidad médica que olvide cuándo no debe confiar. No temo a la automatización; temo a la infantilización de la inteligencia adulta.

La salida no es nostálgica; es valiente. Aceptar que el primer peldaño se ha ido y que debemos enseñar a saltar más alto con piernas más fuertes. Y las piernas, en nuestro campo, se llaman criterio, trazabilidad y responsabilidad. Ni la escuela puede eximir a los alumnos de esa gimnasia, ni la empresa puede subcontratarla a la nube. La infraestructura que necesitamos no es otra base de datos, es una ética del razonamiento incorporada a la práctica diaria.

Sé que LinkedIn premia las frases breves y los manuales de autoayuda. No es mi oficio. Mi oficio —nuestro deber— es decir lo que importa aunque no cotice en trending: el peldaño junior ha muerto y con él se nos muere, si no reaccionamos, el espacio donde aprendíamos a ser profesionales. La inteligencia artificial no devora salarios; devora itinerarios. Y sin itinerario, el talento es un turista en su propia casa.

Por eso escribo esto, no como epitafio, sino como plano de obra. Formemos para el segundo peldaño y contratemos para el segundo peldaño. Hagamos del uso de IA una disciplina de gobierno, no un malabarismo de productividad. Devolvamos al centro del oficio el gesto más humano que existe: explicar. Explicar por qué, explicar cómo, explicar cuándo no.

Si no lo hacemos, la máquina seguirá trabajando por nosotros. Y un día, sin estridencias, nos habremos quedado sin el derecho más antiguo que tiene el profesional: reconocer su propio trabajo en lo que firma.

—